神経には種類がある

知覚神経には痛みや温度を伝える神経、圧や振動を伝える神経、触った感覚を伝える神経などの種類がある。それぞれの神経はそれぞれの役目があり、触った感覚を伝える神経が痛みを伝えるというようなことはない(神経が正常であれば)。信号は一方通行で抹消の感覚器から脳の方へ電気信号が伝わっていくだけで、脳からの信号が抹消に向かうことはないと思われていたが、軸索輸送という方法で炎症伝達物質を逆方向に運べることが近年わかってきた。電気信号はパルス信号であり、強弱を表す情報はその周波数による。周波数が高ければ強い信号となる。さらに興奮した神経の数が多くければ強く感じ、少なければ弱く感じる。シナプス(神経と神経の接合部)では化学物質が分泌され、電気信号が次の神経組織に伝わっていくが、分泌される化学物質の量、それを受け取る受容体の数などで信号の強弱が調節される。

脳内にはこのデジタル信号の強弱を判定し、強弱をアナログ信号に変換する抑制系の細胞があることが2009年に発見された(マッティーニ細胞)。この細胞がないと刺激は全か無かしか認識できなくなるらしい。10年後にはもっと多くのことがわかっているかもしれない。今も尚、神経には謎が多い。

閾値(いきち)について

知覚神経の末端には感覚受容器なるセンサーがついている。そのセンサーに一定以上の刺激が加わると電気信号が発せられて上に(脊髄から脳の方へ)伝わっていく。一定の刺激より弱い刺激であれば神経は興奮せず電気信号は発生しない。一定のラインを超えた刺激により神経が反応しスイッチが入る(神経が興奮する)。この一定ラインを閾値という。閾値は常に一定ではない。天候や気温、気分によっても変化する。特に痛覚の閾値は特別な仕組みがある。体の組織が損傷を受けると、損傷部位からプロスタグランジン、ブラジキニンなどが分泌され、それらが痛覚の閾値を下げる。つまり刺激に対するハードルが低くなる。おかげでわずかな刺激でも痛みを感じるようになる。だから怪我をした後の傷口は、直後はそれほど痛まないが少し時間が経つと炎症性物質が分泌されて痛みに対して敏感になってくる。痛みを感じるような刺激が加わることは固体の生死に関するできごとなので、神経が痛みを敏感に取ろうとする仕組みを持っている。そうやって忌まわしい出来事を二度と起こさないように神経が脳へ警告を発しているといえる。

風が吹いても痛い

痛風という病気をご存知だろうか。この病気は尿酸結晶ができて(体中どこにでもできる)炎症物質を誘発し、プロスタグランジン、ブラジキニンなどを分泌させる。これが侵害受容器の閾値を低下させ、末梢神経が痛みをとても敏感に受け取るようになる。この状態では「風が吹いても痛い」ことから痛風と呼ばれるようになった。通常では痛みを感じない程度の刺激で痛みを感じる状態をアロディニア(異痛症)というが、痛風はまさにアロディニアの状態を作る。たとえば擦り傷はわずかに触っただけでも激痛が走る。健常なときは皮膚を触っても何も痛くないが、傷があると侵害受容器の閾値が極端に低下しているから触っただけでも痛く感じる。日焼けした肌にやや熱めのお湯をかけると耐え難いヒリヒリ感が起こるのも、虫歯になると冷たい水が歯にしみるのも一種のアロディニア(あくまで一種のと限定しておく)である。

さてここで疑問が起こる。痛覚神経の閾値が下がるというだけのことで「風が吹いても痛い」という状況がどこまで起きるのか?という疑問だ。単に閾値が下がるだけで触っても、圧力にも、振動にも全てに反応するほど痛みの受容体が万能センサーへと変身するということなのだろうか?激しく腫れて炎症を起こした場所は、さわらなくても大きな声を立てられるだけでも痛い。風が当たっただけでも痛い。これほどまで鋭敏になるのは、この閾値理論だけでは説明がつかないかもしれない。

さらに、アロディニアは怪我をしていない部分にも起こる。炎症が起こっていない場所にも起こる。これは「閾値が下がるから痛くなる」という考え方を超えている。つまり人間には炎症物質により閾値が下がって痛覚が過敏になる以外に、触覚や圧覚などを痛覚へと変換するシステムがあると考えた方がアロディニアを説明できる。だが、本当のところは今のところわかっていない。わかっていると断言する学者がいたとしても断固わかっていない。

痛みが長引くシステム

体の細胞が損傷を受けると周囲にプロスタグランジンなどの炎症性物質が分泌される。そして局所に腫れが出現し痛覚受容体の閾値低下もセットで起こる。腫れは炎症物質を局所に停滞させるので痛覚過敏状態を長引かせる。生体はこのようにして痛覚神経が長時間「痛覚過敏」の状態になるように努力している。痛みは脳に対して長時間ペナルティを与えて「激しい行動」を強制的に控えさせる。生体はそうやって体を守っている。腫れは悪者という考え方は改めたほうがいいかもしれない。結果的に私たちは腫れが引くまでしばし行動をやめて安静にしなければならない。おかげで細胞の損傷が回復する。末梢神経末端の構造

末梢神経の最先端はタコの足のように枝分かれして皮膚、筋、靭帯、血管、骨などに足を伸ばしている。そこには受容体(センサー)がついていていろんな情報の発信源がある。なぜタコ足なのかは理解できる。一本の神経からできるだけ多くの情報を収集するためだろう。さて、神経には電気信号が一方通行でしか伝わらない。しかも神経の幹の部分では電線が単線なのでたった一つの情報しか伝えられない(軸索輸送など、逆行性に情報を伝える仕組みがあるが、ここではそれらは考えない)。つまり1本の神経が伝える信号は1種類でしかない。この1種類の信号がモールス信号のようパルスを発し、その発し方で多様な情報(痛みの強さや痛みの種類、痛みの場所の情報など)を伝えられるか?はいまのところわかっていない。わかってはいないが一つの神経には受容体が何個もついていることを考えると、1本の神経に単に一つの信号だけを伝える機能しかないとは思えない。

たとえばパルスの回数、パルスの長さによってこの電気信号が次の中継地点でたくさんの神経に伝えられたり、伝える経路のポイント切り替えが行われたりするかもしれないと私はどうしても想像を膨らましてしまう。その伝わり方で痛みの範囲を広く感じたり痛みの場所が異なった場所に感じられたりする可能性がある。この説は関連痛(損傷している場所と違う場所に痛みを感じる)が起こる理由を説明できる可能性を秘めている。電気信号はしばしば混線、分配、増幅が起こると私は思っている。しかし、現医学水準ではそれらを証明できない。証明できないからといって「そんなことはあり得ない」と否定することはできない。

末梢神経の中枢構造

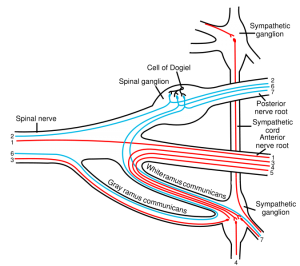

末梢の知覚神経は求心性(末梢から脳・脊髄方向への一方通行)と考えられているが正確に言うとそうではない。神経が受け取った信号は一度中枢にある神経細胞が受け取り、そこから脊髄へと送られる。この信号は神経細胞から見ると遠心性である(一見これはへ理屈と思えるがこの考え方は後で重要となる)。つまり神経細胞は信号を受け取る電線と信号を送り出す電線の2種類を持っている。この機構があるおかげで受け取った電気信号が、送り出されるときに異なった種類の電気信号になる可能性を考える必要があるからだ。信号がどう異なって送り出されるか?を発想することは、今後の痛みを治療を進歩させていく上でたいへん重要になる。さて、末梢神経の長い長い神経線維は神経細胞から伸びているのだがその神経細胞は後根神経節と呼ばれる場所に存在している。この神経細胞はここに存在する神経細胞(Dogiel Cell)により支配を受けている可能性がある(このことをほとんどの学者は知らない。以下の図も真実かどうかはわからない。私はもともと学者のいうことを信じないものだから)。下図

Vectorized in CorelDraw by Mysid after the online edition of the 1918 Gray’s Anatomy

Vectorized in CorelDraw by Mysid after the online edition of the 1918 Gray’s Anatomy

知覚神経の細胞が後根神経節で他の細胞から支配を受けるこの構図は痛みの伝わり方を研究する上で極めて重要である。この構造を見て容易に発想できるのがトランジスタである。トランジスタは3本足になっており一つからの入力信号がもう一つから出力されるのだが、残りの一本に流れる微細な電流により出力される電気信号が多くなったり少なくなったりする。まさに後根神経節ではトランジスタのような構造をしているわけで、この構造は神経に流れる電流がここ固有の神経細胞により調節されていることを推測させる。

つまり後根神経節には独自の痛覚(知覚)コントロール機能が備わっていると考えられる。それは脳・脊髄のシステムから離れ、オートマティックに行われている。まるでここには知覚の小さな司令塔がいるようだ。こうした司令塔が後根神経節にあることを信じていない学者の方が多い。それほど疼痛学はまだまだ未熟であり、どの学者がどういう説をとなえようとも、それが真実である可能性が低い時代であると言える。

後根神経節細胞の侵害受容器

後根神経節にある神経細胞は別の名を自由神経終末といわれる。これはネーミングが非常に悪い。終末であればここでニューロンが入れ替わらなければならないが、そんなことはなく終末と呼ばれる細胞から脊髄に向かい電気信号が発せられている。ここはターミナル(中継所)ではなく変電所のようなところだ。ターミナルでは一旦電気信号が途絶えるのが普通だが、ここでは電気信号が途絶えることなく何らかの変化を受けるのみでそのまま脊髄へと送られる。しかし、神経生理学者の多くは何らかの変化を受けることを認識していない(というよりも賛同していない)。さて、最近ではここの神経細胞膜の細胞膜に受容体があることが相次いで発見されてきた。ここ(後根神経節)の受容体はプロスタグランジンを感知する他、温度、Ph、ATPなども感知する。これが何を意味するか。それは後根神経節には侵害受容器があり、ここが傷つくと痛みの信号を脳へと送ることができるということを意味している。これがどれほど重要な意味をなすかわかるだろうか?なぜならば一昔前は後根神経節には侵害受容器が存在しないと思われていた。だからここが損傷されても痛みを感じるはずがないと一部の医師たちが誤解し極論に転じていたからだ。そんな時代があったことは忘れ去られるだけだが、疼痛理論はそれほど理論が年々ころころ変わるということを知っておいていただきたい。

侵害受容器の発見は世界を変える

後根神経節に侵害受容器があることの発見は神経痛の治療方針を根本的に見直すに足りる重要な出来事となる。というのも、これまでブロックにしても手術にしても神経根(後根神経節)の炎症や圧迫を解除することをほとんどの医師が治療目標としていなかったからだ。今もそうだが脊椎の手術はヘルニアを除去したり椎弓を除去したりして脊柱管の除圧しか行われていない(最近になってやっとレーザー治療で椎体に穴を掘って陥没させて神経根を除圧する方法が編み出された。実用度がどれほど高いかはわからないが、今後に期待できると思われる)。実際のところ、ヘルニアが神経根を押して痛みを発生させているのではなく、ヘルニアのせいで神経根が頭側に引っ張られて椎間孔の壁から圧迫を受け、後根神経節が炎症を起こして痛みが出ているのではないかと思われる。しかし、この意見は整形外科学会が提唱し続けていた「異所発火説」を否定してしまう。しかし、時代は進んでいるので、もうそろそろ異所発火説が否定されてもよい頃合ではなかろうか。感覚神経の制御が後根神経節で行われる

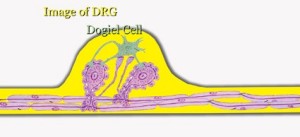

先ほどの図をもう一度見てほしい。後根神経節に神経終末(ターミナル)があるという言い方は正しくないと言ったが、神経終末と似たような構造もある。それはDogiel Cell(脳脊髄にある神経節細胞とは形の異なる細胞)とのコネクションがあるからだ。このコネクションの意味を考察することはさらに後根神経節の役割を解明することにつながる。ここのコネクションの形態はまさにトランジスタ様に見える。付け加えるとDogiel Cellには何本も足があるのでトランジスタが集積した回路、つまりICの形態をしている。ICがどのような役割をするのか?は電機工学的に考えたほうがよいかもしれないが今のところわからない。ただしDogiel Cellがマッティーニ細胞(信号の強弱を調整する抑制系の神経細胞)のような働きをするのであれば後根神経節には小さな自立した脳があると考えたほうがいい。いわば人間の意志で制御できない自立的な電気信号制御装置だ。

Dogiel Cellが抑制的に痛覚を調整しているのだとしたら、Dogiel Cellが損傷した場合、痛覚は制御を失うことになる。全ての感覚神経と連動して痛覚を複雑に制御しているのだろうから、ここが狂えば「触った感覚を痛みと感じる」ようなことが起こりうる。また、ある一定以上の刺激が加われば激痛が走り、一定以下の刺激の場合は全く痛くないというような全か無かの感じ方をすることも考えられる。もちろんDogiel Cellの研究は進んでいないので私の説は今は推測にすぎないが、後根神経節には痛みなどの感覚を自立的に調整できる他人が住んでいるようだ。

Dogiel Cellの支配

ネッター医学図譜より

ネッター医学図譜より

まずはこのイラストを見てほしい。これは知覚神経を図示したものだ。中央の大きな目玉のようなものがこの神経細胞の中心で、その周辺には外套細胞という小さな目玉群が覆っている。末梢(図の右側)から送られてきた電気信号はこの中心部の大目玉部分を経由して左側に送られていく。しかし大目玉部分を通るときに電気信号が素通りするのか、増幅されたり減衰させられたり何らかの修飾を受けるのか?がミステリアスである(もちろん今までは素通りだと考えられていた)。そうでなければこの大目玉に侵害受容器がある理由が他に考えられないからだ。

さらにこの大目玉はDogiel Cellによって支配を受けるわけだからDogiel Cellは知覚神経から送られてきた電気信号をコントロールする能力があるだろう。つまりDogiel Cellが知覚神経の信号を変換、分配、増減する能力を持つ可能性がある。まあ、今のところ空想の世界であるが…。

アロディニアの解明

後根神経節にあるDogiel Cellが知覚神経の電気信号の伝達をコントロールしていると思われるが、そのコントロールは恐らく単純ではなかろう。 たとえば神経痛が起こっている部分では触っただけでも痛みを感じるものだが、これは触覚がまるで痛覚に変換されているように思える。Dogiel Cellが存在すればこの変換(アロディニア)はある程度説明がつく。 触覚神経が受け取った電気信号をDogiel Cellが受け取り、その電気信号を別の痛覚神経へと横流しすれば触った感覚→痛覚への変換が完成する。しかし、真実はいまだ不明である。 もしかすると触覚神経から軸策がDogiel Cellまでのび、新たなシナプスを形成するのかもしれない。そのイメージを図にしてみた。 実際に脊髄の後角では触覚神経が新たに軸策を芽生えさせ、痛覚を伝える神経とシナプスを形成することができることは知られている(軸策発芽)のだから、そういう現象が後根神経節で起こっても不思議はない。

実際に脊髄の後角では触覚神経が新たに軸策を芽生えさせ、痛覚を伝える神経とシナプスを形成することができることは知られている(軸策発芽)のだから、そういう現象が後根神経節で起こっても不思議はない。

ゲートコントロール理論

MelzackとWallは,1965年にゲート・コントロール理論(gate control theory)を発表し、痛みには複雑な要因が相互に作用していることを提唱したがこれは痛みに関する考え方のまず第一歩であろう。とても単純すぎて理論と呼べるほど成熟したものではないが、近年発見されたマッティーニ細胞(痛みを調節する介在ニューロン)に発想が近いように思う。 脊髄の後角には種々の知覚神経の情報を連絡する神経細胞(介在ニューロン)がある。介在ニューロンはマッティーニ細胞のように電気信号の強弱をアナログ的に調節できるとなると、この調整がゲートコントロール理論の実態かもしれない。また、介在ニューロンがあるおかげで電気信号のポイント切り替えが可能となる。例えばAに電流が流れるとBに電流が流れないとか、 CとDとEの全てに電流がながれるとFの電流は流れないが、CとDの二つにしか電流が流れていない場合はFに電流が流れるとか… まさにIC回路のような構造になっていて電流のポイント切り替えが行われているかもしれない。 しかし実際はこのような脊髄の後角のシステムは複雑すぎて現医学で解明されるレベルをはるかに超えている。 さらに発展した考え方もある。電気信号は全か無かではなく、周波数によって強弱が変動する。その周波数の変動で電気信号のポイント切り替えが自動的に起こることも考えられる。 例えばAという軸策には10Hz以上の信号しか伝わらず、Bという軸策には10Hz未満でも伝わるという構造があった場合、神経細胞はその周波数を変えることでAB両方に伝えるか、Bだけに伝えるか?のポイント切り替えが可能となるわけだ。

最低限、神経線維は分岐した複数の軸策全てに同じ電気信号が伝わっていくというように単純に考えるべきではない。そうでなければ各神経節で数多くの分岐やシナプスが存在する理由がないからだ。 通常軸策は何本にも枝分かれし、多数の神経細胞とシナプスをもつ。何のために多数の神経細胞とシナプスを持つのか?その理由はポイント切り替えが行われるためだと考えるほうが自然である。 実際に脳細胞ではリアルタイムにポイント切り替えが行われている。シナプスもリアルタイムに変化していく。そのことを考えれば、神経節でポイント切り替えが起こっていても不思議はないだろう。 私はこうしたポイント切り替えが脊髄の後角だけではなく、後根神経節でも起こっていると推測している。

ポイント切り替えは動作時痛を作る(仮説)

私は外来に通院する膝痛を訴える患者27人に膝関節内注射を行い、その40%にあたる11名が「膝関節内注射だけでは痛みが完全にとれない、またはほとんどとれない」ことを発見した。 この痛みのとれない40%の患者たちは神経根ブロック、硬膜外ブロックなどを併用することで症状が著しく改善した(詳細は「膝関節内注射が著効しない変形性膝関節症患者の徹底調査」の項目を参)。 このことから膝痛を訴える患者の半数近くに神経痛の合併症があることを知った。 これらの患者は「膝を曲げると痛い、歩くと痛い」など、まるで関節が原因としか考えられないような痛みの訴え方をする。しかし神経ブロックを行うと改善することから実際は神経根性の疼痛と考えられた。 これはまさにアロディニアの原理であると考える。通常では痛みを感じることのない振動や圧力、筋肉の収縮を膝の痛みとして感じているというところがアロディニアの定義と等しい。 恐らくこれは筋収縮、震動、圧などの情報が後根神経節で痛覚の情報へと変換(ポイント切り替え)されたからだと推測している。つまり後根神経節周囲(神経根も含む)に炎症が起こっていると、触覚、圧覚、位置覚、震動覚などの情報(電気信号)が痛覚神経へと流れ込む(ポイントが切り替わる)仕組みになっている可能性を考えた。

後根神経節の血流量は多い

脊髄と後根神経節の血流を示した図を示す 最新整形外科学体系より

最新整形外科学体系より

馬尾と左側(向かって右側)の後根神経節がわかりやすいように黄色で着色した。これでわかるように後根神経節はだてに太くなっているわけではない。これほど血管が密になっていることはここの神経細胞が多量の酸素を消費するような活動を行っていることを示す。 もちろん後根神経節には神経線維の細胞体が密集している。しかし細胞が単に生きて行くだけのためにこれだけ豊富な血管が必要かどうか? 私はこの血管の豊富さこそがここの細胞間で多くの情報をやりとりしている証拠だと考えている。シナプス間で神経伝達物質を分泌させるためには多くの血流を必要とする。

種々の疼痛理論に物申す

疼痛に関しては後根神経節よりも脊髄の後角よりも脊髄視床路よりもさらに複雑な視床での調節機能のことを考えなければならない。ここでは性格や感情などによって痛覚が最終的にコントロールされる。しかし、視床の仕組みは全くといっていいほど何もわかっていない。そういう状態の時に感情や性格と疼痛を関連させた理論を展開するのは足し算ができない幼児が微分積分を論ずるようなものだろう。まず痛覚の最初の関門である後根神経節さえもほとんど何もわかっていない。後根神経節のことがわかっていない者が脊髄の後角の仕組みについて理論を述べるのもまた足し算ができない者が掛け算を論ずるようなものであろう。しかも後根神経節の働きはつい最近まで無視されていた。そんな痛み理論の基礎もできていない時代に「筋肉の痛みは筋・筋膜性である」などという単純すぎる考えする先生もを展開している方もおられる。

「痛みについては今の医学では何もわかっていない」ということをまずは真摯に受け止め、痛みを机上の空論で考えるのではなく、とにかく臨床的に患者と接し患者の痛み治療に専念されることをすすめる。本気で痛み治療をしようとすればトリガーポイント注射などで痛みがとれないことがすぐに理解できる。そして「どうやったら患者の痛みが治るのか?」を毎日毎日試行錯誤で行っていれば、痛みの仕組みが謎解けてくることもあるだろう。

私はここに難しいことは書かない。それは足し算ができないのに微分積分を論ずることの愚かさを知っているからだ。痛みを治せた者こそがその治した方法を論ずればいい。私はトリガーポイント注射で痛みがとれない患者、他の医師が治せなかった疼痛の患者、医師が治療しようともしない患者(脳梗塞や車いす、寝た切りの患者)、手術しても痛みがとれなかった患者を専門に治療を行ってきた。その結果、大半の痛みが後根神経節のブロックで軽快する。ならば痛みの原因の多くは後根神経節にあるといえないこともない。 その2へ続く