硬膜の固定位置と問題

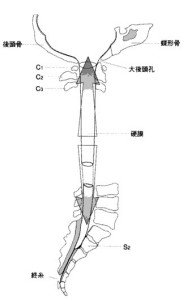

硬膜管の頭側は大後頭孔に硬膜輪として固着し、尾側は硬膜の突起が終糸とともに下方にのびて尾骨に達し,脊髄硬膜糸Filum durae matris spinalisを成している。すなわち硬膜管は頭蓋骨と脊椎をしっかりつないでいて、その硬膜管を取り巻くように脊柱管が存在すると考えてよい。よって脊柱管は硬膜の全長を越えてまで自由に動くことはできない。これが意味するところは、つまり脊椎の動きは硬膜によって制限されるということ。硬膜管と脊柱管は一心同体であり頭から尾骨まで統制された動きをせざるを得ない。これまでの医学では硬膜が脊椎の動きを統制するという考え方はまるでなかった。あくまで椎間板や靭帯、関節が脊椎の動きを支配しているかのように思われていた。しかし、最近、カイロプラクターの間では硬膜が脊椎の動きを統制するとの考え方が普及し始めた。このような脳脊髄系-脊椎系のつながりをコア・リンクと呼ぶが、先ほど述べたように医師の世界ではこの考え方が普及するに至っていない。誠に笑える話であるが、医師の考え方のほうが脊椎の生体力学については整体学よりも遅れているというのは世界共通のようである。コア・リンクの考え方からすれば、頭痛・頚痛・肩コリ・背部痛・腰痛・坐骨神経痛などはつながって同時に起こることは当たり前だが、現整形外科にはコア・リンクの考え方が欠落しており、むちうち症の患者が、翌日に腰痛や坐骨神経痛を訴えると、詐病だと考えてしまう医師がいまだに多いという状況となっている。

また、整形外科では頸椎は頸椎、腰椎は腰椎で単独に手術が行われ、脊椎全体のバランスを考えないという忌々しき状態にある。だが実際には、このコア・リンク障害から起こる脊椎の病気があまりにも多いというのが私の正直な感想である。コア・リンク障害が由来の神経痛は整形外科の医師は詐病と思う傾向があり、「器質的な所見がない」という言い方をして痛みを訴える患者をまともに診療しない。器質的な所見がないのは今の医学書にコア・リンクの考え方が全くないからであり真に器質所見がないわけではない。しかしながらそういう患者をカイロプラクターが治してしまうというようなことも日常茶飯事に起こっている。が、残念ながら医師はそのことを知らないし認めようともしないものだ。

ここではそうした忌々しき問題を解決すべく、硬膜と脊椎のコア・リンクの考え方や仕組みを、硬膜の生体力学的特性を用いて解説していく。すでにカイロプラクターの間では常識化しているコア・リンクであるが、彼らの考察もまた詰めが甘い。それはやはり、彼らにはMRIやXPを調査する機会があまりにも少ないからである。ここではXP,MRIなどの画像からより真実に迫る硬膜管の生体力学を考察していく。

- コア・リンク クラニオセイクラル・バイオダイナミクスより

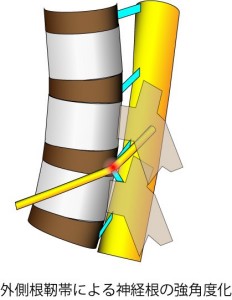

- 著者: 森川ひろみ訳 Franklyn Sills著

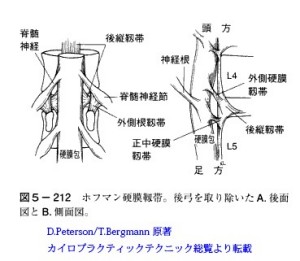

例えば、硬膜管がHoffmann靭帯により脊柱管の前方で後縦靭帯に固定されていることが判明したのも近年のことでありいまだメジャーな解剖学の教科書に未掲載である。。例えば硬膜袖はそのまま神経外膜となって筋膜までつながっていると考えられていたが、外側根靭帯が袖を椎弓根に固定させており、四肢の動きによって末梢神経が引き伸ばされても、その牽引力が脊柱管内にまで伝わらないようになっていることも判明している。するとこれまで腰椎椎間板ヘルニアの徒手診断テストで根刺激の絶対的証拠とされていたSLR testやラゼーグ徴候などが正しくないことが露見する。が、整形外科学的にはそれを認めることができないであろうから外側根靭帯の存在を彼らはしばらくは無視するであろう。このように硬膜管の固定位置については、混迷せざるを得ない状況がある。

なぜこの図が整形外科の教科書に掲載されずに、カイロの本に載っているのか? その理由を探ると複雑である。学問とはそういうものだ。自分の理論に都合のよい論文はすぐにとりいれられ、不都合な論文はとりいれられるのに時間を要す。硬膜管や硬膜袖は上記のように下記イラストのように脊柱管内で固定されている。

なぜこの図が整形外科の教科書に掲載されずに、カイロの本に載っているのか? その理由を探ると複雑である。学問とはそういうものだ。自分の理論に都合のよい論文はすぐにとりいれられ、不都合な論文はとりいれられるのに時間を要す。硬膜管や硬膜袖は上記のように下記イラストのように脊柱管内で固定されている。

硬膜管の可動範囲

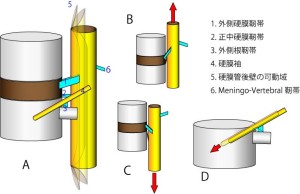

硬膜管の固定位置を模式的に示したのが上のイラストである。

硬膜管の固定位置を模式的に示したのが上のイラストである。

硬膜管の脊柱管内での動きは、上記の1.2.3.6の4つの靭帯によって制限される。1と2の靭帯は後縦靭帯と硬膜管を結び、3は硬膜袖と椎弓根を結び、6は硬膜と脊柱を結ぶ。いずれの靭帯もごく最近発見されたもので新しい解剖学の教科書には掲載されていない。このような結び付きが椎間毎にあるため硬膜管は脊柱管内を制限付きでしか動くことができない。上下動は靭帯の長さ分が限界となる。その上下動の限界を示したのがBとCのイラストである。Bは上への動きの限界。Cは下への限界である。

さらに硬膜袖はDのイラストのような動きができるが、その動きはせいぜい5㎜前後であると思われる。つまり、神経根はストレッチングテストを行っても、わずか5㎜程度しかスライドできない。この事実は整形外科学会に大変な波乱を起こすかもしれない。なぜならこれまでSLR testやラゼーグ徴候では坐骨神経の牽引によって神経根がさも引っ張られて神経痛が起こるようなことが言われていたが、その理論は正しいようで正しくないからだ。SLR testやラゼーグ徴候で神経根が5㎜前後引き出されたところで、神経根にたるみが存在している場合はその緊張は脊柱管内には伝わらず、神経根にテンションがかからない。

つまり、ヘルニアが存在し、実際にヘルニアが原因で神経根炎が起こっていたとしても、SLR testで何も陽性所見が出ない患者が少なくないことを意味している。高齢者ではたるみが多いためSLR testやラゼーグ徴候はほとんどの場合陰性となる。よって整形外科医が思っているほど、これらのテストの診断価値は高くない。にもかかわらずこれまで、ヘルニアなどの器質的証拠としてSLR testやラゼーグ徴候が除外診断に多用されていた。ここに大きな社会問題がある。

除外診断とは…「SLR testで所見のない者は、器質的な神経痛の証拠なし」とするという診断をつけることである。つまり、実際には神経痛をわずらっていても、SLR(-)ならば、その証拠がないわけだから、悪い言い方をすると詐病や精神異常と判断されてしまうという意味である。例えば、事故後遺症訴訟・裁判では、実際に神経痛があったとしても、SLR(-)ならば敗訴するということになる。そのように法律的に白黒つける重大な診断テストとしてSLR testが繰り返し用いられてきたという背景がある。ところが外側根靭帯の存在でSLR testの信用性は低下する(詳しくは「SLRの嘘を直視する」を参)。

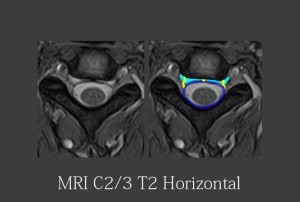

硬膜管の前後の余裕

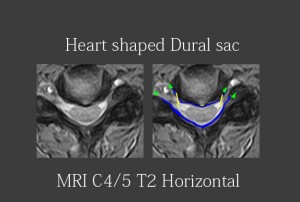

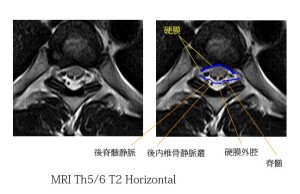

下の図はC2/3レベルのT2水平断面である。Hoffmann靭帯は黄色で示したように硬膜管(青)を固定している。Hoffmann靭帯は通常弛緩し、硬膜管の前側にはスペースができる(スカイブルーで示した)。いわゆるepidural spaceである。 ところが頸椎のKyphosisなどが原因で脊柱管の長径が伸び、硬膜管のたるみが消失し、上方に引っ張られると、Hoffmann靭帯も緊張し、硬膜管が前方に引き寄せられる。すると先ほどスカイブルーで示した前方スペースが消失する。このことを示したのが下のMRIである。

ところが頸椎のKyphosisなどが原因で脊柱管の長径が伸び、硬膜管のたるみが消失し、上方に引っ張られると、Hoffmann靭帯も緊張し、硬膜管が前方に引き寄せられる。すると先ほどスカイブルーで示した前方スペースが消失する。このことを示したのが下のMRIである。

硬膜管が上方に引っ張られると硬膜管側方についている外側硬膜靭帯で硬膜袖が引き寄せられるので硬膜管が逆三角型となる。加えて、上の図のように少しでも椎間板ヘルニアが存在すると、脊髄の中心が押されてハート型となる。 Kyphosis(Straight) Neckが存在すると常時硬膜管の上方シフトが起こるため、下位の頸椎ほど逆三角形またはハート型になりやすい。

硬膜管が上方に引っ張られると硬膜管側方についている外側硬膜靭帯で硬膜袖が引き寄せられるので硬膜管が逆三角型となる。加えて、上の図のように少しでも椎間板ヘルニアが存在すると、脊髄の中心が押されてハート型となる。 Kyphosis(Straight) Neckが存在すると常時硬膜管の上方シフトが起こるため、下位の頸椎ほど逆三角形またはハート型になりやすい。

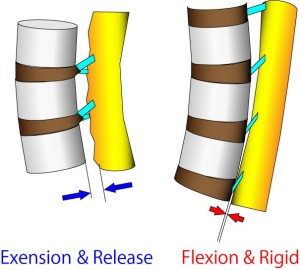

次の図は頸椎を屈曲させた時と伸展させた時の硬膜管や靭帯の緊張度の違いを示したものである。

左は伸展。後縦靭帯がゆるみHoffmann靭帯も緩み、硬膜管も緩む。よって硬膜管の可動域が増える。右は屈曲。後縦靭帯が緊張、Hoffmann靭帯は下位に行くほど緊張。硬膜管の前後壁も緊張。そして硬膜管は脊柱管の前方にしっかり固定され、自由度が消失する。もちろん、後方もMeningo-Vertebral靭帯のテンションが高まり、自由度が消失する。

左は伸展。後縦靭帯がゆるみHoffmann靭帯も緩み、硬膜管も緩む。よって硬膜管の可動域が増える。右は屈曲。後縦靭帯が緊張、Hoffmann靭帯は下位に行くほど緊張。硬膜管の前後壁も緊張。そして硬膜管は脊柱管の前方にしっかり固定され、自由度が消失する。もちろん、後方もMeningo-Vertebral靭帯のテンションが高まり、自由度が消失する。

頸椎が屈曲すると硬膜管が上方にシフトするため神経根も当然ながら緊張する。緊張した神経根は椎間孔の狭窄がなくとも、ヘルニアがなくとも、外側根靭帯が緊張すれば、その走行に角度がつき機械的な圧迫刺激を受けることになる。それを示したのが下のイラストである。残念ながら現在の脊椎学にはこうした考え方が欠如している。こういう考察ができるのはごく一部の亜流の者だけである。そして未だ、Hoffmann靭帯や外側根靭帯は整形外科の教科書に掲載されていない。ちなみに私は亜流の極みである。

硬膜管の前後径は脊柱管の前後径よりも広い。よってMRIの水平断では硬膜が脊柱管の後壁に隙間なく密着しているのが観察される(MRIは仰臥位で撮影のため、重力で硬膜管が脊柱管の後壁にすいつく。しかしながら脊椎が屈曲となり硬膜管の後壁が引き伸ばされると、硬膜管はほとんど伸縮しないので最短距離を通るべく前方にシフトせざるを得なくなる。

硬膜管の前後径は脊柱管の前後径よりも広い。よってMRIの水平断では硬膜が脊柱管の後壁に隙間なく密着しているのが観察される(MRIは仰臥位で撮影のため、重力で硬膜管が脊柱管の後壁にすいつく。しかしながら脊椎が屈曲となり硬膜管の後壁が引き伸ばされると、硬膜管はほとんど伸縮しないので最短距離を通るべく前方にシフトせざるを得なくなる。

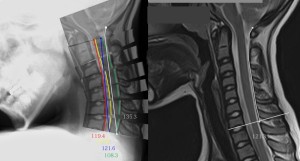

まずはこのMRIを見ていただきたい。左右の写真のうち右は頸椎MRI T2 Sugitalの図を単純XP側面像と等縮尺にしたものである。右のMRI写真で硬膜管の後壁の長さを計測すると121.3㎜(縮尺2/3)であった(白のライン)。左の図は頸椎屈曲XPに右のMRI像を切って合成した図である。このような合成をすることでMRIでは不可能とされた機能撮影の予測図を作成できる。つまり屈曲時の頸椎MRIの概要を推測できる。左の図で白のラインは硬膜後壁の後頭孔からC7下縁までの直線距離を示し、その距離135.3㎜である。すなわち頸椎屈曲させると最短(直線)距離で、右の白ラインよりも14.0㎜長い。何度も言うが硬膜管は伸縮自在ではないので右の図で14㎜のゆとり(たるみ)があったとしても、左の図の状態では前方にシフトせざるを得ない(最短距離をとろうとするため)。

まずはこのMRIを見ていただきたい。左右の写真のうち右は頸椎MRI T2 Sugitalの図を単純XP側面像と等縮尺にしたものである。右のMRI写真で硬膜管の後壁の長さを計測すると121.3㎜(縮尺2/3)であった(白のライン)。左の図は頸椎屈曲XPに右のMRI像を切って合成した図である。このような合成をすることでMRIでは不可能とされた機能撮影の予測図を作成できる。つまり屈曲時の頸椎MRIの概要を推測できる。左の図で白のラインは硬膜後壁の後頭孔からC7下縁までの直線距離を示し、その距離135.3㎜である。すなわち頸椎屈曲させると最短(直線)距離で、右の白ラインよりも14.0㎜長い。何度も言うが硬膜管は伸縮自在ではないので右の図で14㎜のゆとり(たるみ)があったとしても、左の図の状態では前方にシフトせざるを得ない(最短距離をとろうとするため)。

左図の白のラインのような直線距離をとった場合、硬膜管の前後径はC5/6レベルにおいてほぼ半分になる。早い話が、頸椎を強く屈曲するとC5/6レベルで脊髄が硬膜によって圧迫される可能性がある(理論上)。ならば、たとえ椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄などがなくても、頸椎が過屈曲を起こすと脊髄が硬膜の圧迫によって損傷を起こすことがあり得るわけである。もう一度いう、ヘルニアや脊柱管狭窄がなくても、頸椎の過屈曲があると脊髄は損傷を起こすと述べている(平山病の原理)。

現、脊椎学にこのような考え方が欠如しているため、適切な診断をしてもらえず、不適切な手術をされて被害をこうむっている患者が世界中に大勢いる(最近になりようやく終糸症候群という概念も現れ始めた)。特に頸椎の前方固定では術後頸椎はKyphosisになりやすい。手術で作った医源性のKyphosisで症状が悪化することもありえないわけではないのである。

ちなみに黄色のラインは脊髄の前壁の距離、緑が脊髄の後壁距離(正中位での距離)。赤のラインは屈曲時の脊髄前壁が通る最短距離を示している。赤の屈曲時最短距離は119.4㎜であり、黄色、緑色の数値よりも長い。つまり、頸椎を屈曲すると脊髄は必ず引き延ばされ、前方シフトも起こす。ただし、脊髄は伸縮性があるので引き伸ばされたのみでは脊髄損傷が起こりにくい。

硬膜外腔静脈弩張サインについて

脊椎にKyphosisがあると常時硬膜の後壁には強い張力がかかる。硬膜の後壁に強い張力が働くと最短距離をとろうとするため前方にシフトする。ことがある。下の図がそれを示したもの(19歳男性)。 右の青のラインが硬膜であると思われる。その同定には静脈で判断する。硬膜の後壁は後内椎骨静脈叢と後脊椎静脈の中間に位置する。この二つの脈管を同定出来れば、硬膜の後壁は右図の青のラインになると同定できる。

右の青のラインが硬膜であると思われる。その同定には静脈で判断する。硬膜の後壁は後内椎骨静脈叢と後脊椎静脈の中間に位置する。この二つの脈管を同定出来れば、硬膜の後壁は右図の青のラインになると同定できる。

さて、硬膜外腔は陰圧であり、しかも重力が働いているので右図のように重力に逆らって硬膜後壁がこんなに前方に位置するのは理由がある(硬膜外腔は陰圧なのだからこんなに大きなスペースがあるのはおかしい)。普通は硬膜が脊柱管の後壁にほとんど隙間なく接している。硬膜内は髄液で陽圧になっていて硬膜外腔は陰圧なのだから硬膜はその圧格差により脊柱管後壁に接してしまう。だからこんな風に前方にシフトするには理由がある。答えは硬膜の後壁に強い張力が働いているからである。力が硬膜の後壁に働くと最短距離をとるために前方にシフトする。逆に言うと、上部胸椎での硬膜管の後壁の前方シフトは硬膜管が強い張力を受けていることの証拠として用いることができる。硬膜管が前方にシフトすることにより、硬膜外腔の体積が増え、その分だけ陰圧となる。よって後内椎骨静脈叢は怒張して上のMRIのように血管陰影がしっかりと見えるようになる。

このように上部胸椎硬膜外腔の体積の拡張と静脈叢の怒張は硬膜管が強い張力を受けている画像上の証拠として使える。一応、これを「硬膜外腔静脈弩張サイン」と名付けておく。

同じ19歳男性のT2 Sugitalであるが、「硬膜外腔静脈弩張サイン」はこのように見える。フローヴォイドとは異なるので注意を要する。好発部位は上部胸椎の後弯の強い部分である。またMeningo-vertebral靭帯とも鑑別が必要である。

同じ19歳男性のT2 Sugitalであるが、「硬膜外腔静脈弩張サイン」はこのように見える。フローヴォイドとは異なるので注意を要する。好発部位は上部胸椎の後弯の強い部分である。またMeningo-vertebral靭帯とも鑑別が必要である。

硬膜外腔が陰圧である理由

これまで、硬膜外腔が陰圧になる理由は針先によって硬膜が押され、その場所がテント状にスペースを作ることで陰圧になるという説(テント説)が有力視されているが、おそらくそれは誤りである。なぜなら、比較的若年者の後縦靭帯は薄く、穿刺時には針先が速やかに後縦靭帯を破り、その瞬間、速やかに硬膜外針についている水滴が吸いこまれる現象(懸滴法)が観察されるが、このとき、硬膜を前方に押す時間差はどこにもない。後縦靭帯を破った瞬間に陰圧になる。テントを形成するには針をさらに数ミリ進めなければ不可能であり、テント説ではこの矛盾(破った瞬間に陰圧となる理由)を解決できない。さらに人によっては陰圧ではない場合もある(高齢者では陰圧である方が少ない)。よって私はこのテント説を全面否定する。陰圧となる理由は上記のように硬膜管の後壁に張力がかかり、前方シフトを起こした結果、硬膜外腔が広がり陰圧になるという新しい説(硬膜前方シフト説)を提唱する。私の硬膜前方シフト説では仙骨部ではほとんど陰圧にならない理由、高齢者では陰圧が少ない理由もすべて説明がつく。そして最後に警告しておくが、硬膜外腔は陰圧であるという常識は超高齢者には通用しない。通用しないということを知らない医師が超高齢者に硬膜外ブロックを行うことはリスクが高いということを認識しておいた方がいい。陰圧になる場所を探して針を深く進めると、硬膜を破ってしまうからだ。また、脊椎の短縮化が起こっている超高齢者では背骨を屈曲させても硬膜の前方シフトは起こらない(硬膜が常にたるんでいるため)。よって超高齢者では硬膜外腔が陰圧になるとは限らないと考える。

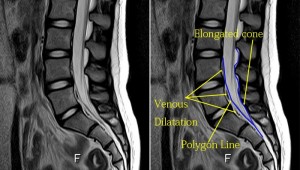

コア・リンクによる馬尾部硬膜管緊張サイン

コア・リンクという考え方は脊椎に関する全ての疾患に切っても切れない密接な関係にあることはカイロプラクターには常識であるが、残念ながら医学界ではそこまで脊椎のバイオメカニズムを深く考えることができてはいない。硬膜管は頭蓋骨と尾骨をつなげているジーパンのようなものであるから、例えば頸椎で硬膜管が緊張すれば、その緊張は尾骨までなんらかの影響を及ぼすというのが常識的な物事の考え方である。頸椎で起こった緊張は腰椎にも伝わり、腰椎で起こった緊張は頸椎にも伝わる。これが伝わらないのは硬膜管の全長にゆとりがたっぷりある場合のみである。また、Hoffmann靭帯の長さ分以上には硬膜管は上下動ができない。よってHoffmann靭帯の長さ分以上の硬膜管の動きは頭から尾骨まで伝わることはない。高齢者で脊椎の短縮化が起こっている場合、硬膜管はたるみ、コア・リンクの影響は出にくい。だが成長期の児童などで、硬膜管よりも脊椎の成長が速い場合にコア・リンクの影響が強く出てしまう。以下のMRIは15歳女性の硬膜管の緊張が強く出ている例を示したものである。 腰仙部は後弯が強いので硬膜管緊張があれば3つの特徴的なMRIイメージを示す。

腰仙部は後弯が強いので硬膜管緊張があれば3つの特徴的なMRIイメージを示す。

1、Venous Dilatation:今度は脊柱管の前方に静脈の怒張と硬膜外腔の拡張がみられる。この図ではL3からS2の範囲に認められる。椎体レベルの範囲が広いほど緊張が強いと推測する。 2、Polygon Line:硬膜(青線)は緊張して最短距離を通ろうとするため前壁が後方シフトをするが、Hoffmann靭帯によって制限されるので図のように多角形のラインとなる。多角形の各頂点部分がHoffmann靭帯の付着部と推測する。 3、Elongated Cone:硬膜管の終糸は尾骨へと向かうが、これに強い張力がかかっていると、硬膜管はより細長い円錐状になる。

次に同じ症例のL5/S1のやや下方での水平断を示す。

- 青線が硬膜管。L5/S1レベルで硬膜の直径がこれほど小さいのは異常である。

- 腰部硬膜に強い緊張があるとこのような像を示すのは物理的に当然の話である。

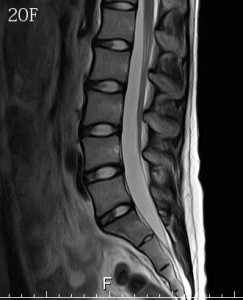

Venous Dilatation、Polygon Line、Elongated Coneのどれも認められない。強いて言えば多少のPolygon Lineが認められる。つまりこのMRIではわずかに硬膜緊張があると推測する。

Venous Dilatation、Polygon Line、Elongated Coneのどれも認められない。強いて言えば多少のPolygon Lineが認められる。つまりこのMRIではわずかに硬膜緊張があると推測する。

整形外科クリニックで働く理学療法士です。

このサイトに出会い、先生の深い考察に感激しております。

お願いがあるのですが、「硬膜袖」や「外側根靱帯」などの解剖に関する原著論文などありましたら是非教えていただきたいのですが可能でしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

原著は本文に記してある通りです。その書物を購入すれば、さらなる原著がわかりますが、私は「原著を調べるためだけに」その書物を買うのももったいないと思い、購入しませんでした。ざっと閲覧するだけならネットでもできたはずですが・・・今はできるかどうかわかりません。また、本文中のその他のイラストは私が作成したものですので、原著は私の文書になってしまいます。ご期待に沿えず申し訳ございません。

横から失礼致します。

原著を当たると「外側根靭帯」といった構造については自己引用かもしれません。

イラストはあるのですが実際の写真は示されていないので

客観性が乏しいかもしれません。

せっかくの発見であり脊椎領域の関係者にはぜひ知っていただきたいのに、

著者には実際の構造を(せめてMRIでもかまわないので)示して欲しかったですね。

コア・リンク理論の根幹を成す「Hoffman靭帯」という用語に至っては

日本ではこのサイト以外使われていません。

カイロプラクターや整体師ももっと勉強して欲しいものです。