最新パラメーターの紹介

骨盤の生体力学

骨盤は仙骨・腸骨・恥坐骨によって作られる環上の骨であり、上半身にかかる重力を全て支える。脊椎にかかる重力は一旦仙骨が支え、その重力は仙腸関節を伝わり、大腿骨頭へと伝わる。生体力学的にこの仙骨から大腿骨頭までの力のベクトルが、臨床的に重要であると思われる。おそらく、このベクトルの向きと姿勢、背骨の弯曲具合は極めて密接な関係にあり、ベクトルの変化と背骨の病気進行程度・様式が一致する。骨盤の緩衝機能の重要さ

腰椎に加わる衝撃の緩衝機能には次の二つがあると推測する。- 骨盤の矢状面回転運動

- 仙腸関節の矢状面回転運動

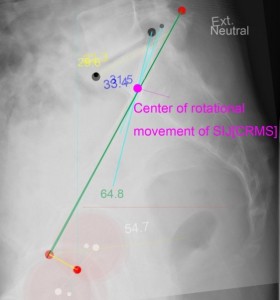

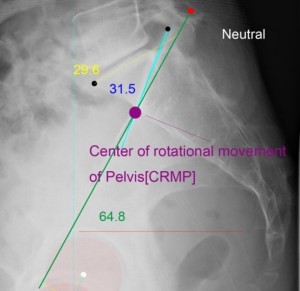

CRMSを中心とする骨盤の運動は下半身の振動(運動)が上半身にそのまま伝わることを防ぎ、いわゆる緩衝機能となっている。このCRMSが正規の位置に存在しなくなると、下半身の衝撃が脊椎にダイレクトに伝わるようになり、脊椎の劣化が進行しやすくなるかもしれない。CRMSが存在する場所は、私の腰椎のファンクショナルビューの合成から調査したが、全員が同じではなく個人差があるので、上記の場所は正確であるとは言えない(研究途上である)。

2の仙腸関節の回転運動は、いまだにどの点を中心に回転するのか?の理論に決着がついていない。だが、私は仙腸関節の回転運動はCRMSとだいたい一致していと推測する。なぜならば、そもそも仙腸関節は下半身から背骨へと伝わる衝撃を吸収するための関節であると思われるからである。これは逆に考えるとよい。もしも仙腸関節が存在しなかったら?を考えるのである。すると、臼蓋が受けた下半身の衝撃は、ダイレクトに仙椎に伝わる。仙椎への衝撃は腰椎や胸椎を破壊していく。よって仙腸関節が存在する意味は、臼蓋に加わる衝撃を吸収することにあるはずである。ならば、仙腸関節の動きはCRMSと同調するともっとも効果的である。CRMSはおそらくSIB line上を移動する(ある程度可変であろう)。その移動するCRMSに仙腸関節の動きが同調すると推測している。これらは推論の域を脱さない。

そういう意味でCRMSとCRMPの解析は非常に有用である。しかし、難点は仙腸関節が、人がどういう動作をすると動くのか?が判明していないため、機能撮影できないところである。前後屈すれば動くと言うような単調な動きをしない。その理由は簡単である。仙腸関節は不随意関節であり、仙腸関節を動かす筋肉が存在しないからである。唯一、仙腸関節を動かすことのできる組織は硬膜、硬膜靭帯、終糸のみである。これらが緊張した際に、仙腸関節は緊張を緩める方向に動くのではないかと推測している。

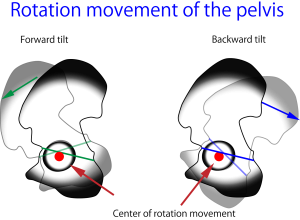

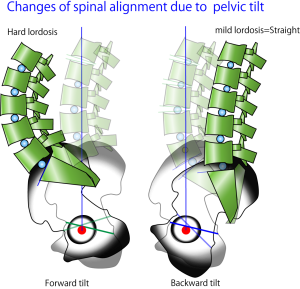

骨盤は大腿骨頭を中心に前後に回転運動をして前後屈する仕組みになっている。ししおどしのような動きである。立位時の骨盤の前後の傾きはとりわけその上に乗っかっている上半身の矢状面のアライメントに莫大な影響力を与える。

骨盤は大腿骨頭を中心に前後に回転運動をして前後屈する仕組みになっている。ししおどしのような動きである。立位時の骨盤の前後の傾きはとりわけその上に乗っかっている上半身の矢状面のアライメントに莫大な影響力を与える。

例えば骨盤が前傾のとき、重心は前方に移動するため、骨盤より上の脊椎は必ず脊屈(前弯)する。逆に骨盤が後傾のときは脊椎が前屈(後弯)する。これは人間がバランスを保って直立するために必須である。つまり、俗に「猫背である」「でっちりである」などという状態は、骨盤の傾斜が発端となっている。これらを矯正するには骨盤の傾斜を変えなければならない。背中を伸ばせば済むという問題ではない。

例えば骨盤が前傾のとき、重心は前方に移動するため、骨盤より上の脊椎は必ず脊屈(前弯)する。逆に骨盤が後傾のときは脊椎が前屈(後弯)する。これは人間がバランスを保って直立するために必須である。つまり、俗に「猫背である」「でっちりである」などという状態は、骨盤の傾斜が発端となっている。これらを矯正するには骨盤の傾斜を変えなければならない。背中を伸ばせば済むという問題ではない。

骨盤の傾斜を決定する因子

さて、古くから認識されていたことは、骨盤の矢状面の前後傾はお腹の脂肪のつき具合で変化することである。妊婦や肥満体では脊椎前方にある腹部の重量が増えるので重力中心が前に移動する。その移動した分を後方に戻すため、骨盤を後傾させてバランスをとる。よって妊婦や肥満体では骨盤の後傾が必須となる。しかしながら、体系的に骨盤が後傾斜し、体系的に頸椎・胸椎・腰椎が病的に後弯している者も少なからず存在する。その先天的な骨格異常の根本原因がどこにあるのか?をつきとめるのが私の研究であった。この研究において最初にしなければならなかったことが、骨盤の前後傾の指標を定めることであった。骨盤は臼蓋を中心に回転運動をするため、円運動の傾斜を調べることはたやすくない(丸いものにはそもそも傾斜がない)。臼蓋を中心に時計の針のごとく動く骨盤の回転運動の指標を定める必要があった。臼蓋の縦軸傾斜を計測する方法

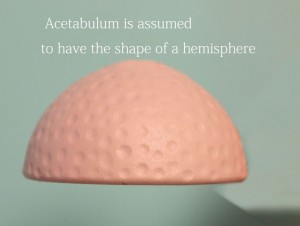

臼蓋は側面XPではいびつな楕円形に映る。楕円の上側が半円で下側が緩やかな楕円曲線を描く。そのような不規則に映る臼蓋の傾きを計測する方法と原理を示す(下図)。 臼蓋を半球にたとえ、これがXPでどう映るのか?についての基礎を述べる。

臼蓋を半球にたとえ、これがXPでどう映るのか?についての基礎を述べる。

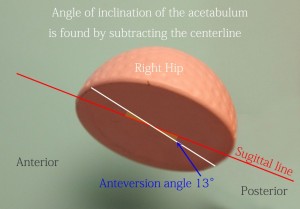

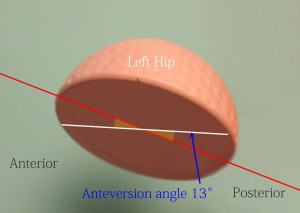

まず、臼蓋は前面断に対して約40°傾く。この傾きはSharp角として有名である。約40°傾いた状態の臼蓋を真側面から見ると以下の図のようになる。

赤の線を軸として約40°回旋させた図である。臼蓋を半球にみたてた場合、その上半分は半球に映り、下半分は楕円に映る。この図の白枠が臼蓋を真側面から写した場合のシルエットとなる。

赤の線を軸として約40°回旋させた図である。臼蓋を半球にみたてた場合、その上半分は半球に映り、下半分は楕円に映る。この図の白枠が臼蓋を真側面から写した場合のシルエットとなる。

次に、赤の線は矢状面に対し後傾をとるので、実際の臼蓋では赤線が傾く。

これが臼蓋の縦傾斜であるが、この傾斜角は半球の中心線を見つけ出すことで計測できるようになる。だが世界でここ(半球の中心線)を計測した者は未だいない。計測が難しいからだ。なぜ難しいか?それは横傾斜、縦傾斜、さらに前捻とX,Y,Z軸の全てを考慮して半球の中心線を見つけなければならないからだ。特に前捻がついているためXPで半球の中心線を同定することが困難で、誰もそれをしようとしなかった。上の図は右の臼蓋であり、白線のように前捻が13°ついている。この白線が真の中心線である。しかし、我々が必要とするのはその中心線が矢状面に投射されたライン。つまり赤いラインを計測したいのである。白いラインは赤いラインよりも傾斜が急に映ってしまうことがわかる。

これが臼蓋の縦傾斜であるが、この傾斜角は半球の中心線を見つけ出すことで計測できるようになる。だが世界でここ(半球の中心線)を計測した者は未だいない。計測が難しいからだ。なぜ難しいか?それは横傾斜、縦傾斜、さらに前捻とX,Y,Z軸の全てを考慮して半球の中心線を見つけなければならないからだ。特に前捻がついているためXPで半球の中心線を同定することが困難で、誰もそれをしようとしなかった。上の図は右の臼蓋であり、白線のように前捻が13°ついている。この白線が真の中心線である。しかし、我々が必要とするのはその中心線が矢状面に投射されたライン。つまり赤いラインを計測したいのである。白いラインは赤いラインよりも傾斜が急に映ってしまうことがわかる。

同様に左の臼蓋を下に示す。

左の臼蓋は前捻すると真の中心線が水平に近づくように映る(傾斜が緩やかに映る)。しかし、右の場合と同様に、我々が必要としている角度は矢状面の傾斜であり、赤い線のほうだ。ではどうすれば赤い線を誤差なく求めることができるのか? しかも実際のXPでは左右の臼蓋が重なって映っているのでどのラインを臼蓋縦傾斜角としてよいのかがわからなくなる。

左の臼蓋は前捻すると真の中心線が水平に近づくように映る(傾斜が緩やかに映る)。しかし、右の場合と同様に、我々が必要としている角度は矢状面の傾斜であり、赤い線のほうだ。ではどうすれば赤い線を誤差なく求めることができるのか? しかも実際のXPでは左右の臼蓋が重なって映っているのでどのラインを臼蓋縦傾斜角としてよいのかがわからなくなる。

しかしその答えはそれほど難しくない。左右の臼蓋の中心線をそれぞれ引き、その二等分線を引けばそれが矢状面の傾斜角となる。二等分線を引くのであれば、それが白線であっても赤線であっても、大差なく矢状面の中心線が求められる。

そこで私は骨盤の骨格標本を用い、まず臼蓋の真の中心線がどこを通るか?を調べた。すると、真の中心線はおおよそ、「後ろは小坐骨切根、前は下前腸骨棘の下端」を通る。これを言いたいためにここまでまわりくどく解説したのだった。あしからず。よって今後は小坐骨切根と下前腸骨棘の下端に線を引けばよい。それだけである。

仙骨と臼蓋を結ぶ頑丈な橋

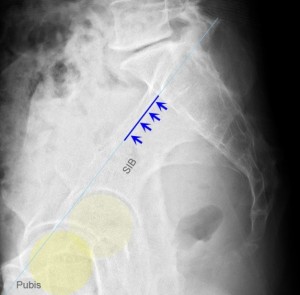

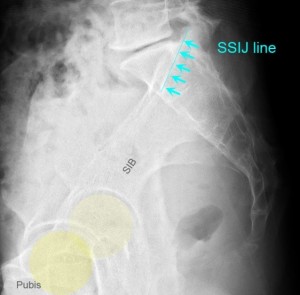

解剖学的には命名されていないが、臨床的に、そして診断学的にきわめて重要な形態が仙骨と腸骨の臼蓋の間に存在する。それは腰椎単純XP側面像で第1仙椎の後縁上部付近から臼蓋中心付近へと向かう直線(なだらかな曲線のこともある)。である。私はこのラインをSacroiliac bridging lineと名付けた。そう名付けた理由はこのライン上にある骨皮質や骨梁がまさに上半身の重力を大腿骨頭に橋渡しするための最重要な構造をとっているからである。それは重力を仙骨から腸骨へと伝える橋となっている。 この図の白の→で示している白い線がSIB lineである(画像をクリックすると大きくなります)。SIB lineは正面像においても、側面像においてもほぼ大腿骨頭中心に向かっていることがわかる。骨盤が前傾しているか後傾しているかはSIB lineの傾きによって一目瞭然となる。SIB lineの水平傾斜は70~75°となるのが通常である。グレイ(灰色)の線は仙骨の骨梁の向きを示している。

この図の白の→で示している白い線がSIB lineである(画像をクリックすると大きくなります)。SIB lineは正面像においても、側面像においてもほぼ大腿骨頭中心に向かっていることがわかる。骨盤が前傾しているか後傾しているかはSIB lineの傾きによって一目瞭然となる。SIB lineの水平傾斜は70~75°となるのが通常である。グレイ(灰色)の線は仙骨の骨梁の向きを示している。

臼蓋傾斜を求めるためのLongitudinal Center Edge Line

私はSIB lineと臼蓋の傾斜の関係を調査していた。臼蓋の前断面の傾斜はXP正面像で即座にわかるが、矢状面の臼蓋傾斜を求めるのにはかなり苦労する。なぜならXPの側面像は左右の臼蓋がずれ重なって映るうえに拡大率も異なるからだ。よって傾斜は手前の臼蓋と奥の臼蓋で角度が異なる。そこで臼蓋の傾斜を計測するには中点法を用いなければならない(中点法については別に記載)。臼蓋の矢状面の傾斜はおおむね下前腸骨棘の下端と小坐骨切根の凹部を結ぶ線と等しい。しかしながら小坐骨切根は腸管ガスで見えないことも多く、これに代わる測定方法を模索していた。

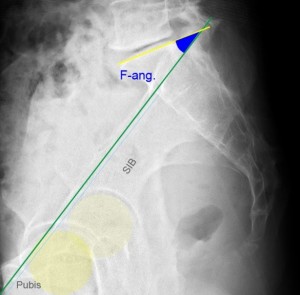

大腿骨頭中心から臼蓋エッジに敷いたラインが上記の線とほぼ平行になることをみつけた。このラインは矢状面のCenter edge lineに相当するためLongitudinal Center Edge Line(LCE line)と名付け臼蓋傾斜の近似ラインとする。このラインの測定方法は別記。上の図にLCE lineを掲載してある(黄色のライン)。

SIB lineはLCE lineに直交する

骨盤の傾きを求める上で、重要なことは臼蓋傾斜角であることは理由を述べなくてもわかるだろう。そもそも骨盤の傾きとは臼蓋の傾きを意味するからだ。地上を歩行する脊椎動物の臼蓋の傾斜は、すべて水平に近いことで共通している。犬などの4足歩行動物では臼蓋の傾きは水平よりもやや尻上がりになり、直立歩行の人間はやや頭上がりになる。が、それでも30°を超える傾斜には通常ならないのが脊椎動物に共通している(傾斜が強いと重力を支えきれない)。人間の臼蓋傾斜は頭上がり15~20°くらいである。

さて、この臼蓋傾斜とLCE lineが近似であることは前に述べたが、SIB lineはLCE lineにほぼ直角に交わる。SIB lineは他の地上歩行のせきつい動物にも当然存在するが、臼蓋の矢状面傾斜に対して必ず垂直になるのは人間以外にも共通のはずである(全動物を調査していないが、調べれば判明するだろう)。

なぜならばSIB lineは臼蓋で体重を支えるベクトルそのものであるからだ。臼蓋傾斜に対して垂直にブリッジされなければ力学的に弱点となることは明白であり、それは人間に限ったことではない。すなわちSIB lineは地上歩行のせきつい動物全てでLCE lineに対して、おそらく常に直角となる。

SIB lineの延長線は骨頭中心のやや前方を通ることからこの仙腸骨間橋はまさに大腿骨頭から受ける臼蓋のベクトルそのものである。そして腰仙部に移行椎などがあり、ここに破格がある症例ではSIBとLCEがわずかに直交しないこともわかった。例えばS1の腰椎化があるような例ではSIBとLCEが直角よりも若干鋭角となったり、L5の仙椎化があるような例では逆に鈍角化する。

しかし、それでもSIBとLCEのなす角は90°より10度以上離れることはない。それほどSIBの力学的な構造は、臼蓋に対し直角になるように作られている。

もしも、直角を大きく外れる場合、力学的に腰椎のどの場所に負担がかかるか?は比較的容易に予想ができる(後術する)。よって先天異常がある場合、将来的にどこがどう破損してどんな病気が出やすいか?が学童期にすでに判明する。よって脊椎病の将来の予測、予防に対して強力な診断ツールとなりえる。よってSIB lineとLCE lineは腰仙部の異常構造を診断する上で極めて重要な補助線となることが理解できる。

立位SIB lineの傾斜により股関節の寿命が判明する

SIB lineの水平傾斜は通常、70~75°ととても狭い範囲の正常値である。これは物理的正常値である。物理的というのは、まず臼蓋傾斜角は二足直立歩行の人間では15~20°の範囲を大きく外れることはない。加えて、SIBは臼蓋傾斜に対し直角であることも、大きく外れない。よってSIB lineの傾斜も70~75°という狭い範囲を大きく外れない。なぜ大きく外れないか?外れると股関節が重力で破壊されやすいからである。骨盤正面像でCE角が急峻であると股関節が変形しやすいことは既知であるが、同様にLCEの傾斜が急であれば股関節が変形しやすいことは明白である。肥満や妊婦、高齢者の亀脊では重心が後方に移動し、SIB lineがなだらかになり、SIB lineの物理的正常値を逸脱する。これに連動してLCEが急勾配となり股関節破壊の歯車が回り出す。よってSIB lineの傾きにより股関節の予後もある程度推測できることがわかる。

SIB lineは腰椎の前弯に影響する

SIB lineが水平面に対し90°以上に前傾することは通常ありえない。そうなれば臼蓋傾斜が後傾となり、前へと歩く運動の優位性がなくなってしまうからだ。逆に脊椎のアライメントに異常があればSIB lineはたやすく70°以下に後傾する。この事実は必要十分条件を満たす。つまりSIB lineが70°以下になれば脊椎のアライメント異常が必発する。とりわけ腰椎の前弯が必ず消失する。その理由は、重心線がどこを通るか?を考えればわかる。通常、SIB lineの傾きが70°以上なら、重心線はS1の前方の隅角付近を通るが、70°以下ではS1が重心線から離れる(重心線の求め方は難解であるが、私はその研究もしているので参)。離れた状態で腰椎が前弯となると、重心はさらに後方に移動し、バランスを崩すため立っていられなくなる。よって直立するためには腰椎が後弯化し重心を前方に押し戻さなければならない。もしも腰椎の前弯を保ちたいのであればSIB lineの傾きは70°以上必要である。

よって我々はSIB lineを一瞬目視するだけで、わざわざアライメントの計測をしなくとも腰椎が前弯傾向か、後弯傾向かの判断をすることができる。70°の傾斜に至ってない場合は腰椎は生理的な前弯から逸脱している。

最近の整形外科学会ではこうした骨盤の傾きについて気づき始めた医師が出現し始めている。しかしながら、彼らの理論はまだまだ未熟である。それは骨盤の傾きをSIB Lineから求めるのではなく、S1の上縁の傾きから求めているからである。S1はその形態に奇形が多く、個人差が激しい。よってS1から骨盤傾斜を求めると、全く無茶苦茶な数値になってしまうのである。このことに彼らが気づくにはあと数十年を要するかもしれない。

骨盤傾斜がSIB角で70°未満になると、腰椎は後弯せざるを得ないが、腰椎後弯は腰椎後方すべり症の直接原因となる。よってSIB Lineを見るだけで、将来起こり得る神経根症までもが予測できる。

前弯化S1という破格の存在

第1仙椎に前弯化の破格があることは整形外科医の間では、いまだ認識されていない。診断基準もない。しかしながらSIB lineを補助線としてラインを敷くだけで第1仙椎の形態異常を診断できるようになるのである。先ほど、SIB lineの傾斜を見ただけで腰椎の後弯化を診断できることを示したが、実はそこまで単純ではなく、S1の形態異常も腰椎後弯化を推し進める。SIB lineの傾きと比較してS1の椎体上縁は必ず前弯するのだが、その前弯が強すぎると腰椎全体が後傾してしまい、上位の脊椎が後弯化しなければ立位保持ができなくなる。よってSIB lineの傾きが70°以上あったとしてもS1の前弯化の破格があると必ずどこかの脊椎に後弯化というアライメント異常が現れる。実は椎体自体が台形化する破格(S1とL5に多い)は重心を後方に押しやってしまい、脊椎の後弯化を必ず起こさせるのである。

これまではS1椎体自体の前弯化というAnomalyを診断する基準がなかったが、SIBという基準線が作成できたおかげで、前弯化の角度を計測できるようになった。これによってS1椎体自体の破格が診断できる。正常では約20°~30°、それ以上でも以下でも異常。基本的に30°以上になる異常はS1の腰椎化移行が原因で起こり、20°未満になる異常はL5の仙椎化移行で起こる。このS1上縁とSIB Lineのなす角をF-angleと名付けた(文頭の図参照)。F-angleは先天的に決定され、腰仙椎の破格(奇形)を判別するのに非常に有用である。F-angle異常はすなわち破格(奇形)を意味する。

F-angle異常は腰椎の変形と密接な関係があることを現在研究中であるが、将来的にはF-angle異常から高齢者になってから起こる脊椎の異常を推測できるようになると確信している。すなわち、幼少期にF-angleを測定しておけば、将来に起こり得る脊椎病を回避することができる。まさに脊椎予防医学の進歩のために必要なパラメーターである。以下にF-angleを解説する。

F-angle

F-angleは上図のようにSIB LineとS1上縁のなす角度である。F-angleは仙腸関節の動きによって約10°の誤差が出る。が、仙腸関節は随意で動かすことができないため仙腸関節の動きは一旦無視する。F-angleが生まれつき小さい者(図の左)はS1上縁が急峻になりやすいため、それを防ぐために骨盤を後屈させる癖がつきやすい。もしも後屈させないでいると腰椎は極端な前弯をとり、椎間関節に負担がかかりやすく、前方すべりが起こりやすくなる。

F-angleは上図のようにSIB LineとS1上縁のなす角度である。F-angleは仙腸関節の動きによって約10°の誤差が出る。が、仙腸関節は随意で動かすことができないため仙腸関節の動きは一旦無視する。F-angleが生まれつき小さい者(図の左)はS1上縁が急峻になりやすいため、それを防ぐために骨盤を後屈させる癖がつきやすい。もしも後屈させないでいると腰椎は極端な前弯をとり、椎間関節に負担がかかりやすく、前方すべりが起こりやすくなる。

逆にF-angleが大きい者(図の右)は骨盤を前屈させて腰椎の前弯を保とうとする癖がつきやすい。さらに、腰椎全体が後方に倒れやすいため、それを防ぐために腰椎は後弯(ストレート)になりやすいという宿命にある。カイロプラクティックで矯正してもこの宿命には逆らうことができない。また、F-angleの小ささとL5の台形がセットになっていることが多い。台形はS1が急峻になっていることの補正になっている。しかし、L5が台形であるとL5に前方すべりのストレスが必ずかかってしまうため、L5/S1の椎間関節は強いストレスを受けやすく、変形しやすい運命にある。

逆にF-angleが大きいと、椎間板にストレスがかかりやすいため、L5/S1椎間板ヘルニアが発生しやすいという運命にある。このようにF-angleを調べることにより、後天的に未来に起こる脊椎障害を事前に予測することができるのである。ちなみにFとは私の苗字の頭文字である。何度も言うがF-angleの異常は、それ自体が先天異常であり破格であることを忘れてはならない。私はこうした独自の研究から、様々な腰椎破格を看破することができるが、脊椎外科医たちはまだまだそこまで追いついてきていない。

SIB lineによるL5高位診断

第5腰椎(以下L5)の位置(高さ)異常はL4とL5の不安定性と密接な関係がある。それはL5の横突起と腸骨稜の間に強力な腸腰靭帯が存在するからである。L5が腸骨稜から見て高い位置にあればあるほど腸腰靭帯の距離は伸び、不安定さが増す。また、腸腰靭帯はL4にも固着するが、L5が高い位置にありすぎるとL4の腸腰靭帯が欠落すると思われる。どちらにしても、高い位置にL5があること=L4とL5の不安定性、となる。つまり、L5が高い位置にあると、L4、L5のすべり症、変形、椎間板症(ヘルニア)、椎間関節症のリスクが高くなることを意味する。よってL5高位はそれ自体が形態異常として診断しなければならない。これも先天異常であり破格である。L5の高さを判定する場合、正面写真でJacoby lineを基準に判定すると誤診する。その理由は腸骨稜は円形で、骨盤を前傾させても後傾させても高さはほとんど変わらないが、L5の高さは骨盤を前傾させるほど低い位置になるからである。誤差だらけで使い物にならない。

そこで私が開発した高位診断がSIB lineを基準線とすることであり、腰椎側面写真で判定するものである。SIB lineとS1の位置関係は姿勢での変化が全くない。SIB lineは仙骨から大腿骨への力学的な基準線であることから、そこからS1の高さを割り出すことは理にかなっている。以下に測定方法を示す。なぜ、この計測法が理にかなっているのか?の具体的な理由は、L5高位において臨床的にどのような不利な点があるかを後で解説するのでそれを参考にしてほしい。L5高位は靭帯が不備なことによる不安定性だけが問題ではなく、高い位置にあることで種々の不利な点がある。

※仙骨の上後縁部の角・SIB lineと仙骨後縁の交点の距離で判断する。正常は0mm。ここでは、5mm以上をL5高位と定義しておく。

※仙骨の上後縁部の角・SIB lineと仙骨後縁の交点の距離で判断する。正常は0mm。ここでは、5mm以上をL5高位と定義しておく。

L5高位の生体力学的欠点

L5高位の欠点を理解するには、人間の通常歩行(走行)時の重心測定、骨盤の動きの精密な解析が必要になる。現医学においてこれらの解析が進んでいないので、L5高位の意味を論じることは難しい。だが私は数年前よりこれらの解析を独自に進めている(他の文献参)おかげで論ずることができる。生体力学の基礎から研究し、骨盤運動の意味を理解した上に成り立っている理論であることを述べておく(思い付きでは語れない)。現時点で推測ではあるが、正常歩行時の重心はSIB line上で仙腸関節と股関節の間にあると予想される。てこの原理の支点となるため。その場所を調べるために動的なXPで解析した結果、おそらく仙骨前縁付近にあると推測される。この重心は骨盤の前後屈運動の中心点となる。おそらく仙腸関節も回旋運動し、その運動の中心と重心が重なると推測される(仙腸関節が下肢からの力学的エネルギーを吸収するためには、そうなっていることが必要であるからである)。

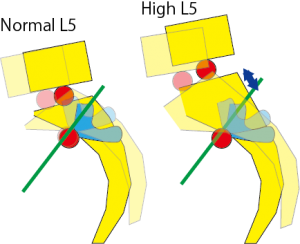

これらの前提をふまえてのL5高位の病理解説であることを了承していただく。以下にノーマルとL5高位との間で動きを比較した図を示す。

左が正常、右がL5高位。緑のラインはSIB line、青⇔(矢印)は高位を示す。

左が正常、右がL5高位。緑のラインはSIB line、青⇔(矢印)は高位を示す。

この図は腰仙部を横から見た図で、骨盤が前後に約30°動いた時にL5がどう動くかを示したものである。この図が示すように、骨盤が傾いても、30°程度であればL5は傾くことがない。つまり、上半身は前後にぶれることがない。よって人は歩行時、骨盤が多少動いても、上半身は静止したまま平行移動ができる。人が歩いている時の頭の揺れ具合を観察すればそれが理解できる(ほとんどの人は頭が大きく揺れていない)。

揺れない理由は、まず仙腸関節が10°以内で股関節から伝わる衝撃を吸収してしまうことと、L5/S1の椎間板がS1上縁の動きを吸収してしまうからである。これらの動きにより通常歩行時、L5は前後には傾かず水平のまま静止できる。よって上半身は動かない。

しかし、L5が高い位置にあると右図のようにL5の動く範囲が大きくなる。前後だけではなく上下にも幅広く動く。これにより、歩行時に上半身が前後、上下に揺れやすくなる。上半身の揺れは、腰仙部に加わる衝撃を強めるため、一生涯を通して、脊椎が受けるダメージのトータルが増えてしまう。これがL5高位の生体力学的な欠点となる。L5高位の臨床的な意味について言及したのは、もちろん、私が世界で初めてである。単なる推論となじるのもよし、理論を認めて今後の研究の足しにするもよし。

貴重な論文有り難うございます。

整体院を開業している者です。

熟読できませんでしたが拝読しました。

腰痛施術に伏臥位で上前腸骨棘を作成した器具に乗せ、骨盤を回転させ、腰痛改善を取り入れています。コメントを頂ければ幸いです。

益々のご研究を祈念いたします。

骨格異常を正しく研究すれば一生を通しての脊椎病の発症を予測可能でかつ、予防措置がとれるようになります。私の研究は子供たちの脊椎を撮影することで、その子たちが将来、どのような脊椎病にかかるかを予測し、それを事前に防ぐ研究へとつながればよいなと思って始めました。

ネットに無料で公開しているのは、そういう研究者が現れることを望んだからです。しかし現実はビジネスでした。医学界は予防には興味がなく、脊椎の外科に興味があり、お金が儲かる方向にしか研究が進まないことを知りました。だからどれほど貴重な研究を発表しても、それは猫に小判だったのです。このような研究に興味を示す医師はゼロ。悲しい現実です。

一方、カイロプラクターは骨格に興味を示しますが、日本ではXPを撮影する資格がありません。だからこの研究は、日本では意味をなさないというのが正直な感想です。

近くの整形外科医と提携してXPを撮影してもらえるようになるとよいのですが・・・