頸椎奇異運動と脊髄緊張の調査

はじめに

頸椎を前屈させていくと環椎が奇妙な動きをします。それは前屈させている時に環椎が逆方向に屈曲する動きです。私はこの運動を頸椎奇異運動と名付け、どのような症例でこのような環椎の逆方向運動が起こるのかを調査しました。その結果、脊髄の断面積が小さい症例で有意に頸椎奇異運動が多いことがわかりました。脊髄の断面積は脊髄に張力がかかるほどに小さくなります。すなわち、頸髄の張力が高いと奇異運動が生じやすいと思われました。ここではそうした動きの生体力学について述べていきます。調査

脊髄に張力がかかることにより頸髄の横断面積が小さくなる病態を調査し、同時に頸椎奇異運動との関連性があることが証明されましたので報告します。C2/3からC7/8までの補正後横断面積の総和で母集団を分別します。私の調査研究から導いた年齢・性別補正がこのような比較検討調査は可能にしました。この調査は「頚髄MRIの正常値」からのひきつづきの調査研究です。母集団の詳細を知りたい方はまずそちらの方を一読下さい。- C2/3-C7/8補正後断面積総和平均=5.96 δ=0.61 異常値は-1δ未満としました。つまり

- 異常値<5.91-0.61=5.35 と設定し、該当者が13例でした。この13例のMRI画像上の特徴を正常対照≧5.96+0.61=6.57と比較し、頸髄の緊張所見の特徴を考察します。

断面積狭小群13例

<正常対照群8例>

<正常対照群8例>

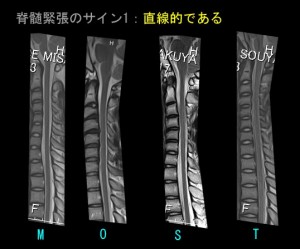

脊髄緊張のサイン1:直線的である

脊髄が張力を受けると、走行は重力に反して直線となります。MRIは仰臥位で撮影しますので、本来は重力で背中側に寄ります。が張力を受けていると吊り橋のように浮いて直線的になります。

脊髄が張力を受けると、走行は重力に反して直線となります。MRIは仰臥位で撮影しますので、本来は重力で背中側に寄ります。が張力を受けていると吊り橋のように浮いて直線的になります。

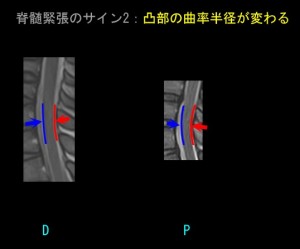

脊髄緊張のサイン2:凸部の曲率半径が変わる

脊髄が張力を受けると硬膜が直線を走ろうとするので凸部の内側は圧迫されて曲率半径が小さくなりますが、外側は直線を走ろうとするので曲率半径が大きくなります。そして凸部での前後径も短縮します。緊張が緩いと内外側は同じ曲率半径となります。

脊髄が張力を受けると硬膜が直線を走ろうとするので凸部の内側は圧迫されて曲率半径が小さくなりますが、外側は直線を走ろうとするので曲率半径が大きくなります。そして凸部での前後径も短縮します。緊張が緩いと内外側は同じ曲率半径となります。

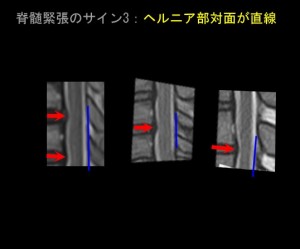

脊髄緊張のサイン3:ヘルニア部対面が直線

緊張が緩ければ、ヘルニア凸部を脊髄は避けて後方にシフトします(例A,E,G)。しかし緊張が強いと後方にシフトすることができないので凸部に押しつけられ対面は直線化します。

緊張が緩ければ、ヘルニア凸部を脊髄は避けて後方にシフトします(例A,E,G)。しかし緊張が強いと後方にシフトすることができないので凸部に押しつけられ対面は直線化します。

脊髄緊張のサイン4:間隙は凸部で狭く凹部で広い

脊髄に緊張があると脊椎の凸部では隙間がゼロになり(赤矢印)、脊椎の凹部では隙間が出来ます(青矢印)。脊椎がカーブする部分の凸部に隙間がある場合は緩い証拠です。

脊髄に緊張があると脊椎の凸部では隙間がゼロになり(赤矢印)、脊椎の凹部では隙間が出来ます(青矢印)。脊椎がカーブする部分の凸部に隙間がある場合は緩い証拠です。

MRIで脊髄・脊椎不適合を見つける限界

これらのようにMRIで脊髄に強い緊張が存在しているかどうかを比較的簡単にみつけることが可能です。脊髄に緊張があると、断面積が小さくなり脊髄の走行が直線的になり、上記のような変化が認められます。しかしながらMRIは静的な検査ですから、前屈した時に緊張が高まるなどの「動的な不適合」を見つけることができません。これがMRIの限界です。おそらく、ここに掲載した正常対照群8例は、静的な検査では脊髄の緊張所見に乏しく、動的な検査でのみ異常が認められると思われます。脊髄緊張と頸椎奇異運動

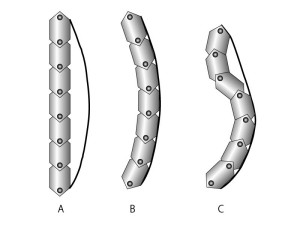

脊髄に緊張が存在していると脊椎を前屈させた時に、ある一定角度に達すると硬膜が突っ張ってそれ以上曲げることのできなくなる臨界点に達します(臨界点について知りたい方は「頚椎奇異運動についての調査」を参)。しかし脊髄に緊張のある症例では臨界点が屈曲の早いフェーズで訪れます。臨界点に達した脊椎をさらに前屈させると脊椎はS字型にカーブします。その原理を示したものが下の図です。Aは屈曲前の脊椎です。付属の紐は硬膜の代用です。Bは臨界点に達した脊椎です。紐(硬膜)が突っ張った時点で脊椎はこれ以上曲がりません。しかしながら実際は臨界点を超えて脊椎を曲げることが可能です。それがCです。Cのように脊椎がのけぞりS字になることでのみさらなる屈曲が可能になります。

これが頸椎奇異運動の原理です。硬膜が突っ張っているのにさらに脊椎を曲げると、その脊椎に伸展する箇所が出現し、S字になります。このような「屈曲しているのに伸展する」という矛盾運動を頸椎奇異運動と名付けました(頚椎奇異運動の詳細は「頚椎奇異運動についての調査」を参)。つまり、奇異運動は硬膜が緊張して突っ張っている所見として診断に使用することができます。

これが頸椎奇異運動の原理です。硬膜が突っ張っているのにさらに脊椎を曲げると、その脊椎に伸展する箇所が出現し、S字になります。このような「屈曲しているのに伸展する」という矛盾運動を頸椎奇異運動と名付けました(頚椎奇異運動の詳細は「頚椎奇異運動についての調査」を参)。つまり、奇異運動は硬膜が緊張して突っ張っている所見として診断に使用することができます。

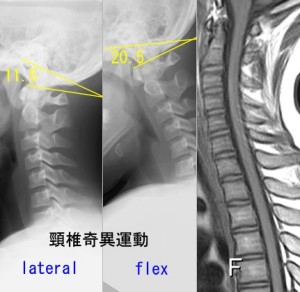

頚椎奇異運動の実際

以下に頸椎奇異運動のXPを示します。症例はN、24歳男性です。 左は頸椎側面、中は屈曲、右はMRI T1です。黄色の数字はC0/1の成す角度です。健常者では前屈時にC0/1は減少しますが、硬膜緊張が存在すると増加します。屈曲しているのにC0/1が反るわけですから矛盾運動です。

左は頸椎側面、中は屈曲、右はMRI T1です。黄色の数字はC0/1の成す角度です。健常者では前屈時にC0/1は減少しますが、硬膜緊張が存在すると増加します。屈曲しているのにC0/1が反るわけですから矛盾運動です。

こうした矛盾運動は実は健常者でも最大屈曲した際に起こることを私は自分の頸椎で実験して立証済みです。しかしながら硬膜緊張が存在していると、矛盾運動が生じる臨界点が屈曲の早いフェーズで訪れます(詳細は「頚椎奇異運動についての調査」を参)。

頚椎奇異運動とMRI所見

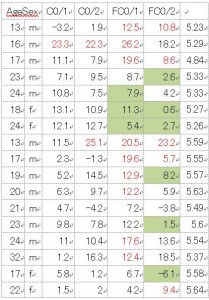

次に示すデータは頚髄C2/3-7/8の面積総和が平均値-0.5δ未満(断面積<5.66:総和が小さい集団)のC0/1(脳底と環椎上縁の角度)とFC0/1(その屈曲時)、C0/2(脳底と軸椎の角度)とFC0/2(その屈曲時)、を計測したもの。

- ※赤字はFC0/1-C0/1≧6°の奇異運動、

- またはFC0/2-C0/2≧6°の奇異運動

- またはC0/1,C0/2,FC0/2,FC0/1≧20°

- 緑の塗りは正常な運動

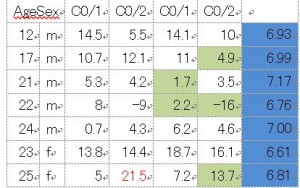

次に頚髄C2/3-7/8の面積総和が平均値+1.0δ以上(断面積≧6.57:総和が大きい集団)を示す。

- ※赤字はFC0/1-C0/1≧6°の奇異運動、

- またはFC0/2-C0/2≧6°の奇異運動

- またはC0/1,C0/2,FC0/2,FC0/1≧20°

- 緑の塗りは正常な運動

結果

C0/1、C0/2は断面積総和が小さい群に有意に頸椎奇異運動が認められました。この結果より- 頚髄に強い緊張が存在→断面積が小さくなる→頸椎奇異運動

- 今回はC0/1,C1/2の断面積をデータに含めることができませんでした。調査したMRIは頸椎椎間板ヘルニアを調べる目的で検査されたものですから、通常、C0/1,C1/2にはヘルニアが起こり得ないのでスライスされていないためです。C0/1,C1/2をデータに入れれば、もっと見事な相関データが得られたことでしょう。

考察

これらの結果より、環椎・軸椎は頚髄にかかる張力ストレスを延髄や脳幹部に伝わらないようにするストッパーの役割を担っていると考えます。データ数は少ないですが結果の整合性は高いものとなっています。つまり、頸椎の6°以上の奇異運動が存在すれば、硬膜管の緊張所見としてよいと思われます。この診断手法を用いれば、頸椎のファンクショナルビューで硬膜の緊張の存在(脊髄・脊椎不適合症候群の存在)を見つけることができます。よって普通のクリニックの外来検査で頚髄の緊張が診断が可能になります。しかももともとMRIではファンクショナル撮影は不可能です。しかしながら、この診断には技術的に簡単ではありません。脳底の基準線の引き方、環・軸椎の基準線の引き方などがとても難しいからです。ここではその詳細を述べませんが、XPという2Dを3Dとして考えて基準線を引かなければならず、その技術の養成には訓練が必要です。引き方を間違えれば5°以上の誤差が出てしまいます。今回奇異運動≧6°に設定しましたが、その理由は測定誤差を考慮したからです。

また、通常の頸椎側面XPですでに硬膜が緊張している症例では屈曲しなくても最初からC0/1,C0/2は伸展しています。よってそれ以上に奇異運動は起こり得ません。このことも考慮し、C0/1,C0/2,FC0/2,FC0/1≧20°を異常としました。

緑の塗りで示したものはC0/1,C0/2に硬膜管緊張がないのなら、普通に見られる自然な角度変化ですが、今回の母集団には少ないようです。その理由は、母集団は「何らかの症状が存在している不健全な集団のMRI」であるからと思われます。

面積総和の小さい群にも「頚椎C0/1,C0/2の運動に異常なし」の症例が散見する理由については次のように考えます。まず、サンプルにはC0/1,C1/2の断面積が含まれておらず、それ以下の面積総和です。サンプルがこうなってしまう理由は「頚髄のMRIではC0/1, C1/2を撮影しないことが通例となっている」からです。

頚髄撮影を指示する医師は「椎間板ヘルニア」の存在のチェックしか頭にありません。ところがC0/1,C1/2には椎間板が存在しないので医師の多くはここを撮影指示しないのです。頸椎奇異運動は主にC0/1,C1/2の硬膜管緊張を示すものですから、整合性が合わないデータが一部存在すると考えています。また、硬膜管には硬膜靭帯が存在しており、下部頚髄の緊張があっても、上部頚髄にまでその緊張が及んでいない場合があることなどが挙げられます。